我必須對自己、對努力開發不老藥研究者、對不老藥趨之若鶩者,(不管情感上能否接受)這麼地提醒:

每一個個體,對其所參與著的各個整體,最大(也最根本)的貢獻就在---

必有一死。

人類尋求不死、複製、擴張,其實,跟我們討厭的、連續二十幾年蟬聯死因冠軍的癌症、癌細胞尋求不死、複製、擴張,沒太大差別。

看看人類怎麼抗癌、多想致癌細胞於死,以維持自己肉體不死,就可以窺見人類以自我為中心不斷地複製與擴張、致力於讓自己不死,在整個系統有機體會起哪些作用。

說實在的,我希望自己活的久一點,參與蓋婭(Gaia)演變的時間可以長一點,認識自己、窺見整體的機會更充全一點,最重要的,可以和我家那兩隻玩的日子更多些...

不過,除非,除非文化或制度有所改變(例如,年紀、頭銜或從屬關係不再是人與人之間尊重彼此的要素;例如,長壽現象不會使各行工作的退休或者也可叫卡位年齡,愈來愈往後延),

要不然,長遠地看,個體活的愈久,將使所參與的系統其新陳代謝失衡、整體(到頭來包括自己)的存續朝向毀壞衰亡之路。

不說那些一般看來人人得而誅之的壞蛋,試想:就算,各行各業中的偉人好人能人都還活著,例如蘇格拉底仍在,那麼,伯拉圖會被認真地對待嗎?如果,唐太宗猶存,有人會聽孫中山的話嗎?

如果王永慶不死,底下不管有幾房可能豁出去互相對抗或對話嗎?

毛澤東還活著,蔣中正也活著,兩岸現在在幹嘛呢(對話?已經對戰了吧)?

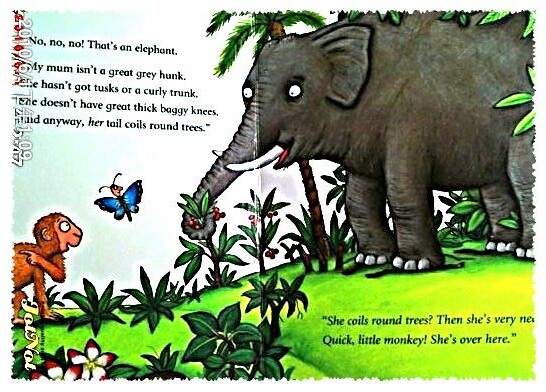

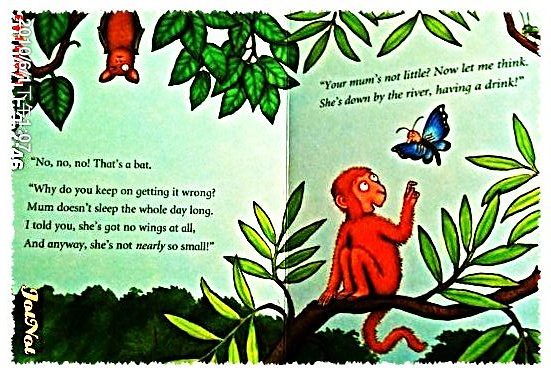

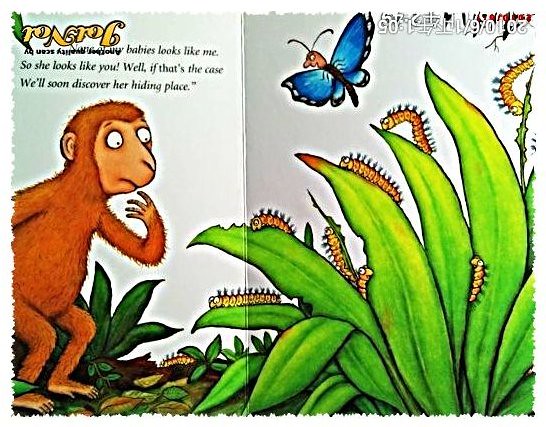

一個月前,搭著公車,五歲小隻突然在公車上對著我說:

為什麼動物也會、植物也會、媽媽也會、我也會--- 總有一天大家都會死?為什麼不可以大家都不會死?

因為日常對話時的據實以告,因為這並不是問題而是一個混著不安全感不願面對事實的情感訴求,回答起來並不容易。我抱她起來坐我的腿上,看著她,說了一個譬喻、問了一個問題:

「有一塊特別美味的蛋糕,上面住了十隻細菌,這種細菌差不多出生隔天就可以生小細菌,總共活個三天就會死去,他們常常抱怨,覺得活的太短,有一天,天神出現:你們想要這樣嗎?只要有得吃,就可以永遠不死。這十隻細菌很高興地說要要要!

後來這十隻細菌生了十個小孩,二十隻細菌快樂地住在好吃的蛋糕裡,後來這二十隻細菌生了二十個小孩,生出來的小細菌和爸爸媽媽、爺爺奶奶們,一共四十隻住在蛋糕上,每天吃吃蛋糕、每隔一天就生生小孩,一開始很快樂。

但是,四十隻細菌生四十隻變成八十隻,隔一天八十隻生了八十隻,就有一百六十隻...。生來生去,這蛋糕上細菌的數量一下子變超多的,吃來吃去,這塊蛋糕愈來愈小。有力氣搶的細菌繼續有得吃,搶食不到的細菌開始先死掉,沒多久,就算要搶也沒什麼可搶了...。

從好幾千萬隻細菌到後來已經剩下沒幾隻時,天神又出現了,祂對剩下的細菌說:你們是願意留在這裡吃完最後的食物、死亡然後絕種呢?還是讓我現在帶你們到另一塊蛋糕上生活,但是要變回像以前一樣有三天的生命?

你如果是剩下來的細菌,你會選什麼?」

「細菌這麼小,只是咬一口就可以,蛋糕不夠嗎?」

「每天小小細菌、小細菌、老細菌全部都要咬蛋糕一口,然後明天又生出一群跟昨天一樣多的細菌出來也要分著吃,然後你覺得蛋糕夠嗎?」

「那絕種是不是就像冰原歷險記的Manny與Diago、還有恐龍,現在都找不到了,那樣嗎?」(註:長毛象與劍齒虎)

「是的。」

「...可不可以讓我想想看...?」

「當然可以。」

過了兩天,我問「你想完了嗎?可以選了嗎?」她說「...其實,還沒有耶,我還沒決定...」

的確,這是一個很難開口回答的問題,因為不管怎麼想怎麼選、橫豎都是死。

不過,即使難選,這隻小的並沒有耍賴說不選、或說蛋糕一定吃不完、或說可不可以到了另一塊蛋糕再跟天神說想要不死;

她在...

擱置,在重新理解自己的不安全感與不願面對事實。擱置原見是啟動自知的契機,而若有自知之明,會認真思考的、會關注的,就不再只有壽命長短、而是自己生命的意義與精神了。

...說實在的,我很希望自己活的久一點,參與蓋婭演變的時間可以長一點,認識自己、窺見整體的機會更充全一點,畢竟,可以和我那兩隻玩的日子如果可以更多些,多好...

不過我必須對自己、對努力開發不老藥研究者、對不老藥趨之若鶩者,(不管情感上能否接受)再次地提醒:

每一個個體,對其所參與著的各個整體,最大(也最根本)的貢獻就在---

必有一死。

想活久一點,有方法,別讓短線操作追求標籤等僅表面效能的活動佔據自己太多時間...

事實是,脫下肉體、現在仍鮮明地動人地能新陳代謝地活著的生命,很多;

事實是,每個人都有機會選擇這麼活下去!

_________________________________________________

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/100513/135/25lto.html

長生不老藥2年內問世 輕鬆活過100歲

更新日期:2010/05/13 18:25 NewTalk 新頭殼 林禾寧/綜合報導

秦始皇求不得的長生不老藥,終於要在21世紀實現了!根據外電報導,一種可以讓普通人輕輕鬆鬆活過100歲的新藥,將在兩年內問世。

據中新社引用外電的報導指出,世界著名的研究老年化教授尼爾.巴爾齊萊對外宣稱,製藥公司正在開發這種藥物,且這種新藥將在2012年進行臨床實驗。

巴爾齊萊是在倫敦舉行的人類學大會上做了上述表示。

美國「阿伯特愛因斯坦」醫學研究院的研究小組,在對人類細胞進行多年研究後發現,有些人的體內細胞含有能避免老年癡呆、糖尿病和癌症等嚴重疾病的基因,這些基因會幫助他們延長壽命。

研究人員指出,這個藥物含有的抗衰老基因,將會讓人類在晚年時,不用在經歷痛苦的疾病,同時可以自然的死亡。 _________________________________________________

李登輝今90壽宴 馬連未獲邀

更新日期:2011/01/03 04:11

對於馬英九未獲邀請,台聯秘書長林志嘉表示,李登輝對馬英九這兩年多來推動的傾中政策「很感冒」,據他了解,今晚的壽宴,擔任過正副總統以上者不在邀請名單中,恰可避免這個尷尬話題,今晚壽宴與會人士將橫跨藍綠陣營,李登輝主要是與他的昔日部屬敘敘舊。

親李人士說,李登輝去年在五都選舉期間,替民進黨台北市長候選人蘇貞昌、新北市長候選人蔡英文、台中市長候選人蘇嘉全等人助選,這些人都在祝壽宴的邀請名單中。謝長廷因與李登輝有交情,也在受邀之列。 由於蔡英文與蘇貞昌是民進黨角逐二○一二年總統大選的熱門人選,李登輝邀蔡、蘇,沒有邀請馬英九,引發外界的關注。

馬英九曾在李登輝主政期間,擔任過陸委會副主委、法務部長,連戰更擔任過李登輝總統的副手,但馬、連都不在受邀行列,親李人士不諱言,李登輝對馬政府高層的施政頗有意見。

而親民黨主席宋楚瑜則在受邀名單中,但宋的幕僚表示宋楚瑜應不會出席,前幾天已託人帶賀禮祝壽。